内視鏡

山王病院・山王メディカルセンターでは、食道、胃、十二指腸を見る上部消化管内視鏡検査、大腸を見る下部消化管内視鏡検査を行っております。

消化管の腫瘍に対する内視鏡的な治療は選択肢がいくつかあり、病変に適したものを選ぶことが非常に大切です。当院には消化器領域の専門医を取得した経験豊富な医師が揃っており、安全で高度な治療を実践しています。

また、このような病変を見つけるためには積極的な健康チェックによる早期発見が欠かせません。当院ならびに山王メディカルセンター では、外来だけではなく人間ドックの内視鏡検査も非常に充実しておりますので、そろそろ体のチェックを、と思われている方はぜひ一度ご来院下さい。

専用のトイレを備えた個室の処置室をご用意しています

当院では、患者様の快適さとプライバシーをお守りするため専用のトイレを備えた個室の処置室を5室完備しています。

大腸内視鏡検査では、下剤を飲んでおなかを空っぽにする必要がありますが、個室内にトイレが設置されていますので、他の患者様に気を使うことなく、安心して必要な処置を受けることができます。

動画

内視鏡検査の注意事項

検査前日・当日の食事や当日の流れ、検査後の注意事項などをご案内しています。内視鏡検査を受ける方は必ず事前にご確認ください。

上部消化管内視鏡検査

上部消化管内視鏡(胃カメラ)

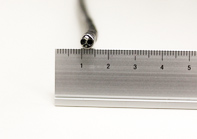

上部消化管内視鏡はいわゆる胃カメラと呼ばれるもので、食道、胃、十二指腸の検査と治療を目的としています。 先端にレンズのついた細長い機械(写真1)を口や鼻から挿入し、消化管の粘膜を直接観察します。病変があった場合はその組織を一部採取して病理診断をすることも可能です。食道、胃、十二指腸の検査として非常に正確で安全性の高い方法です。

検査の実際

(直径5mm程の細さです)

検査前には喉を麻酔して嘔吐反射をできるだけ抑え、蠕動運動を抑えるための注射をします(持病などによってはしない場合もあります)。その後、検査台に横になって検査を行います。観察のみの場合は5分程度で終了します。

ほとんどの方は問題なく検査を受けられますが、中には嘔吐反射が非常に強くて苦しくなってしまう方がいらっしゃいます。その場合には嘔吐反射が少ない経鼻内視鏡(鼻から入れる細い内視鏡。(写真2))を選択することもできますし、痛みや緊張を和らげる薬を使って眠ったような状態で検査を受けることもできます(※1)。

当院では、皆様にできるだけ楽に検査を受けていただくことを常に心がけています。

病気について

対象となる病気としては、逆流性食道炎、食道静脈瘤、食道がん、胃炎、胃潰瘍、胃がん、十二指腸潰瘍などがあります。 胃がんは最も死亡数の多いがんの一つです。しかしほとんどの胃がんは、早い段階で発見されれば内視鏡治療だけで完治させる事ができるのです。このため「いかに早期に病変を見つけることができるか」が重要となります。しかし早期の胃がんでは症状を感じにくいため、「症状がないのに病気が進行していた」という事がありえます。一方、早期で発見できる場合というのはほとんどが「定期的に検診を受けているか」、「別の理由でたまたま胃カメラを受けたか」のどちらかなのです。つまり「胃が痛い!」ときは勿論ですが、無症状でもがん検診として年1回の内視鏡検査を受けることが非常に大切です。

内視鏡治療-早期胃がんについて

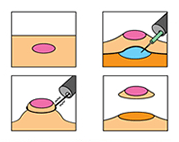

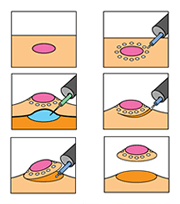

現在、内視鏡を使った早期胃がんの治療方法は大きく分けて2通りあります。内視鏡的粘膜切除術(Endoscopic mucosal resection:EMR)と、内視鏡的粘膜下層剥離術(Endoscopic submucosal dissection:ESD)です。対象となる病変の大きさや形、場所などによってどちらを選ぶかを決めます。

EMRは病変の下に生理食塩水などを注入して持ち上げたのちに、スネアと呼ばれる輪状のワイヤーを掛け、縛りながら通電して切除するという方法です(図1)。キノコの様に膨らんでいる病変を切除する場合にもっとも適しています。切除後は金属製のクリップ(小さな洗濯バサミのようなもの)を使って切除面を閉じます。クリップは病変の治癒とともに自然に脱落し、便と一緒に体から出ていきます。 ESDは病変の下に生理食塩水などを注入して持ち上げたのちに、高周波ナイフ(電気メスの一種)を使って「そぐ」様に剥離していくという方法です(図2)。大きな病変や平坦な病変、屈曲部にある病変などを切除する場合に適しており、幅広い病変を対象とする、非常に優れた最先端の治療方法です。

下部消化管内視鏡検査

下部消化管内視鏡は、大腸の検査と治療を目的としています。胃カメラと同様に先端にレンズのついた細長い機械を肛門から挿入して大腸の粘膜を直接観察します。組織の採取も可能です。 大腸がん検診としては便潜血反応(便の中の血液の有無をみる検査)が広く行われており、年に1度便潜血反応を受けることによって大腸がんの死亡率を30%程度低下させることができるといわれています1)。簡単で有益な検査ですが、決して死亡率をゼロにするわけではなく、時には進行したがんを見逃すこともあります。 そこで最近は大腸の検診として、最初から大腸内視鏡検査をする有用性も報告されており2)3)、当院でも積極的に健康チェックのための下部内視鏡検査を行っております。便潜血反応陽性の方は勿論、40歳を過ぎた方、大腸の病気をしたご家族がいる方はぜひ一度受けて頂きたい検査です。

検査の実際

まず検査前日の夜に下剤を内服していただきます。検査当日は午前中に液体の経口洗浄薬を2リットル、2時間ぐらいかけて飲んでいただきます。この経口洗浄薬は特殊な成分でできており、体には吸収されずに腸を洗い流しながら排泄されます。通常4、5回はトイレに行くことになります。透明な液体が排泄されるようになれば大腸の洗浄が完了です。検査は午後から行います。 検査時間は個人差がありますが、だいたい10~20分程度です。ほとんどの方は問題なく検査を終えられますが、体の細い方や腹部手術歴のある方は強い腹痛を感じることがあります。その場合には胃カメラと同様に、痛みや緊張を和らげる薬を使わせていただきます。以前にほかの病院で大腸の検査を受けてつらかったという方はぜひ一度ご来院下さい。

病気について

大腸の病気としては、大腸ポリープ、大腸がん、各種の腸炎などがあり、食生活の欧米化に伴い増加しつつあるといわれています。 胃がんの場合と同様に、大腸ポリープや大腸がんもよほど進行しない限り症状を感じません。また大腸ポリープは何個もあったり、時間がたってから大腸の他の場所にできたりする傾向があります。病気を早期に発見して体に負担の少ない方法で治療するためには、やはり定期的な検査が不可欠です。

内視鏡治療-大腸ポリープについて

大腸ポリープの治療方法には、ホットバイオプシー、ポリペクトミー、EMRなどの方法があります。ポリープの大きさや形によって適した方法を選択します。 EMRの手順は上部内視鏡の場合とほとんど同じです。ただし茎の部分が太いと中に太い血管があることがあり、不用意に切除すると大出血します。この場合はまず留置スネアと呼ばれる処置具で茎の部分をしっかり縛り、血流をせき止めてから金属製のスネアで切除し、あとは留置スネアが外れないようにクリップを掛けます。このように病変に応じて最適な治療法を選択し、体に負担の少ない安全な治療を行なうよう心がけています。

大きなポリープは入院しての治療をお勧めしておりますが、中ぐらいまでのポリープは外来で発見した時にそのまま治療を行っています(※2)。検査を何度も受ける必要が無く、スケジュールの調整がつけにくい方にもご好評をいただいております。

1 効果が強く出すぎる場合もありますので、使用の可否や量に関しては最終的に検査担当医が判断させていただきます。

2 外来診療の場合に限ります(人間ドックの場合は検査のみとなります)。ポリープを切除する場合は出血の危険性を最小限にするため、切除後2週間の飲酒、運動、海外渡航、入浴の制限(シャワーは可)をお願いしております。また抗凝固薬(血液を固まりにくくする薬)を内服中の方は、事前に一定期間の休薬が必要ですので処方している担当医師とご相談ください。

- Mandel JS, et al. Reducing mortality from colorectal cancer by screening for fecal occult blood. Minnesota Colon Cancer Control Study. N Engl J Med 1993;328:1365-71

- Lieberman DA, et al. Use of colonoscopy to screen asymptomatic adults for colorectal cancer. Veterans Affairs Cooperative Study Group 380. N Engl J Med 2000;343:162-8

- Imperiale TF, et al. Risk of advanced proximal neoplasms in asymptomatic adults according to the distal colorectal findings. N Engl J Med 2000;343:169-74

当科に関するページ一覧

- 診療・予約のお問い合わせ

- 03-6864-0489 電話受付時間:日・祝・年末年始を除く8:30~17:30