山王病院の不妊治療・不妊の検査

不妊症とは?

不妊症とは、定期的な性行為にもかかわらず、1年以上妊娠が成立しない状態を指します。不妊の原因は排卵因子(29%)、男性因子(31%)、卵管因子(36%)に分類されますが、重複することもあります。また、男性因子、女性因子の2つに大別することもあります。(『ステップと動画で学ぶ 山王病院の生殖医療』より)

受診タイミングは、1年以上自然妊娠がない場合ですが、女性の年齢が35歳以上では早めの受診をおすすめします。

不妊治療の進め方

不妊治療では、まず不妊の原因を正確に診断し、その原因に合わせた治療法を選ぶことが大切です。

女性の場合、排卵障害、卵管の問題、子宮や子宮頸管の異常が主な原因です。さらに、子宮内膜症や原因不明の不妊症も考えられます。男性においては、精子の数や活動力に関わる問題、勃起不全や射精障害など、性機能に関する障害が挙げられます。

しかし、不妊の原因が明らかでないケースも存在し、適切な治療法の選択は困難な場合もあります。

治療は、身体的、経済的負担が少ない方法から始め、必要に応じて段階的に治療を進めていくことが基本です。

不妊の原因に合わせた治療方針

不妊治療のステップ

- スクリーニング検査

- タイミング法

- 人工授精(AIH)

- 腹腔鏡検査

- 体外受精(IVF)

顕微授精(ICSI)

タイミング法+人工授精の回数の目安は、女性の年齢により異なり、20代〜35歳未満…約12回、35~40歳未満…約6回、40代…約3回となる。より高度な治療からより基本的な治療にステップダウンをすることもあります。

-

- 01.卵管・子宮因子による不妊症の場合

-

卵管の機能に問題がある場合、卵管狭窄(卵管の内部が狭くなる状態)や卵管閉塞(卵管が塞がる状態)が原因であることがあります。卵管閉塞や卵管周囲の癒着(体の組織が炎症などでくっつく現象)がある場合、手術治療や卵管カテーテルによる卵管形成術が選択肢として考慮されます。また、卵管留水腫*の場合は、体外受精が検討されることがありますが、着床率の低下の可能性があるため、体外受精前の卵管切除が推奨されることもあります。

一方、子宮の質的な機能障害が原因の場合、子宮筋腫が代表的です。特に粘膜下筋腫に対しては、手術が有効な治療法とされています。

*卵管留水腫とは、感染や子宮内膜症などの炎症により卵管が詰まり、卵管内に液体(血液や膿など)が溜まる状態のことを指します。

-

- 02.頸管因子

-

頸管因子不妊は、子宮頸管粘液の異常が原因です。これには、頸管粘液の量と質が不適当で精子の侵入が妨げられる場合や、精子の運動を妨げる抗精子抗体による免疫因子などが含まれます。治療法としては、ホルモン療法や人工授精および体外受精が考慮されることがあります。

-

- 03.排卵因子

-

排卵因子不妊は、排卵の障害が原因です。多嚢胞性卵巣症候群(PCOS)や甲状腺機能異常、高プロラクチン血症などがこれにあたります。治療には排卵誘発剤の使用や、必要に応じてホルモン治療が行われます。

-

- 04.子宮内膜症

-

子宮内膜症は、子宮内膜が子宮外に存在し、炎症や癒着を引き起こす病態です。これが原因で不妊を引き起こすことがあります。治療法には、ホルモン療法や手術治療、体外受精があります(腹腔鏡手術)。

-

- 05.男性因子

-

男性因子不妊には、乏精子症、精子無力症、無精子症などの造精機能障害や勃起障害、膣内射精障害などの性機能障害が含まれます。治療には、生活習慣の改善、薬物療法、手術治療、または体外受精や顕微授精が考慮されます(男性不妊)。

-

- 06.原因不明不妊

-

原因不明不妊は、標準的な検査で原因が特定できない不妊のことを指します。治療には、生活習慣の改善、ホルモン療法、人工授精、体外受精などが行われることがありますが、個々のケースに応じて治療計画が立てられます。

山王病院の不妊の検査

不妊症の検査には、女性側の検査と男性側の検査があります。また、検査にも検査施行時期があります。検査により原因を調べ、不妊治療を行います。下記が山王病院で行っている検査になります。

不妊症検査のステップ

検査には誰もが一通り受けておかなければならない一般検査と、一部の方が精密検査の目的で受ける特殊検査があります。

次が主な検査の流れになります。

-

- 受診

-

特に避妊をせず、夫婦生活を1年続けても妊娠されない場合を不妊症と定義しています。(日本産婦人科学会、WHO=世界保健機構)

女性の妊娠する力は、30代半ばからどんどん低下してしまいます。できるだけ早目の受診を検討ください。

-

- 検査と診断

-

まずは、不妊症の原因を検索する一般検査を行います。不妊症の原因や女性の年齢、卵巣予備能をもとに治療計画を立てます。

-

- 必要に応じて精密検査

-

一般検査内容をもとに、必要に応じて腹腔鏡検査や子宮鏡検査などの特殊検査を行います。

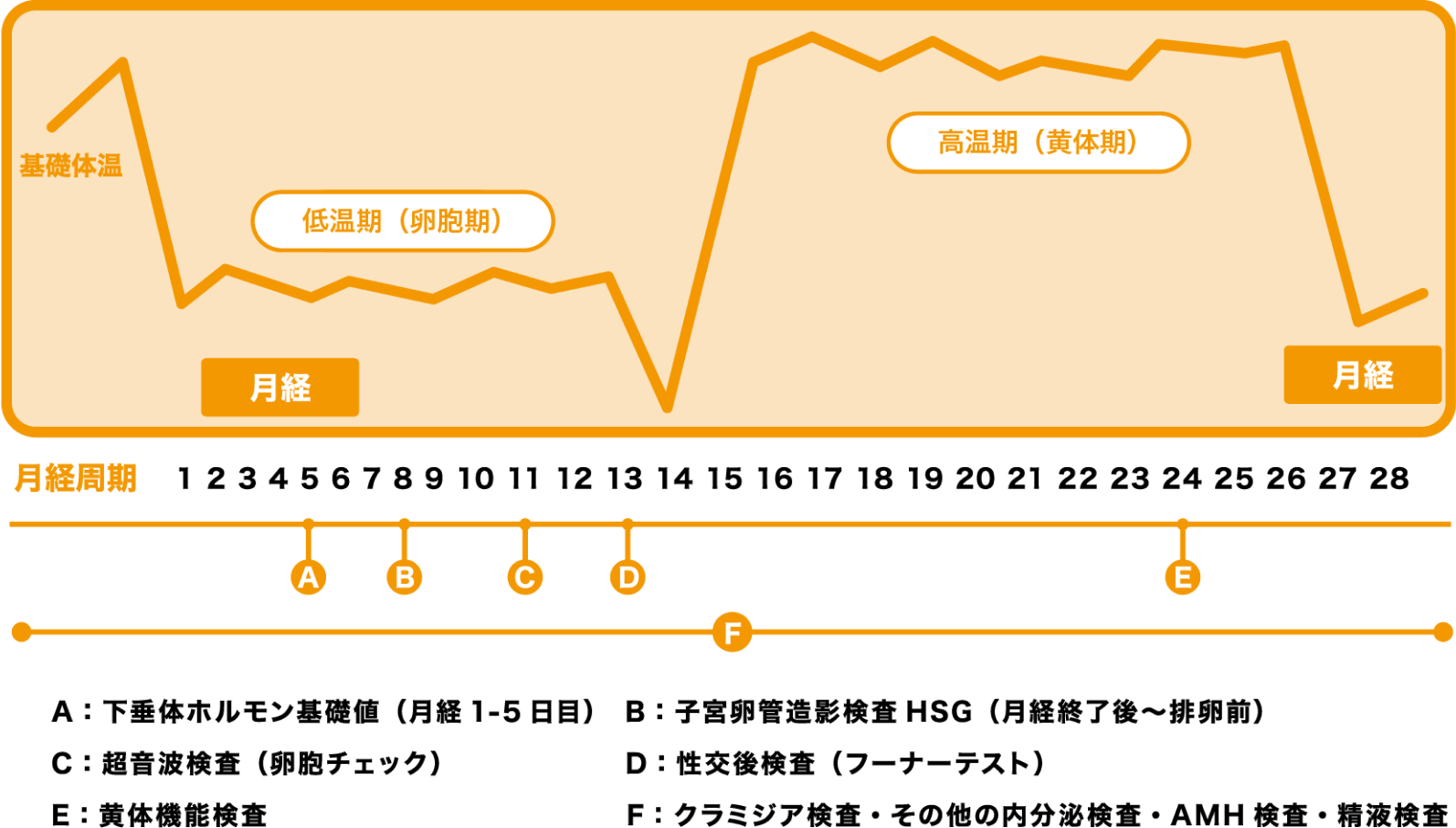

検査の種類とタイミング

それぞれの検査は、月経周期に合わせて行います。

一般検査

-

- ①一般不妊検査

-

- 下垂体ホルモン基礎値

- 血液検査です。この検査は、排卵に関わるホルモンの状態を調べます。

- 子宮卵管造影検査HSG

- 子宮や卵管の形状を調べる検査です。特別な染料(造影剤)を子宮に注入し、X線で撮影することで、子宮や卵管の異常がないかを確認します。油性造影剤を使用する場合、検査後に妊娠率が上昇します(油性と水溶性両方使用可能です)。

- 超音波検査

- 経膣超音波検査で子宮や卵巣の状態を観察します。痛みはほとんどなく、子宮内膜の厚さや卵巣の状態などを確認できます。卵胞(卵子の入っている袋)のサイズをモニタリングすることで排卵時期を推定できます。

- 性交後検査(フーナーテスト)

- 性交後に子宮頸管粘液内の精子の状態を調べる検査です。精子の活動性や数などを確認し、自然妊娠の可能性を評価します。運動精子を認めない場合、抗精子抗体の測定を提案します。

- 黄体機能検査

- 血液検査です。この検査では、排卵後の黄体ホルモン(プロゲステロン)の状態を調べます。黄体ホルモンが適切に分泌されているかどうかで、妊娠の準備が整っているかを確認します。

- クラミジア検査・その他の内分泌検査・AMH検査

- 性感染症であるクラミジアの有無を調べる検査や甲状腺機能を調べる検査、卵巣の予備能を示すAMH(抗ミュラー管ホルモン)の値を測定する検査など、さまざまなホルモンや病原体の検査を行います(血液検査)。

- 精液検査

- 男性の不妊原因を調べるための検査です。精液を採取し、精子の数や運動性、形状などを詳細に分析します。2~5日間の禁欲ののち、自宅か当院メンズルームで専用の滅菌容器に精液を一回分射出し、提出します。精液量、濃度、運動率などWHOが定めた基準値と照らし合わせ、下回っていた場合は男性不妊症が疑われます。精液検査は変動が大きいため、結果が悪ければ再検査を行いますが、同時に男性不妊外来金曜日(月2回)をご紹介いたします。

男性不妊症の原因を同定するため、男性不妊外来では以下の項目を精査します。

- 精索静脈瘤検査(超音波検査)

- 精索静脈瘤は治療対象となる男性不妊症の原因として最多(約30%)の疾患です。超音波で陰嚢表面に拡張した静脈がないか評価します。拡張した静脈が発見された場合、程度によっては手術をおすすめする場合があります。

- 男性内分泌検査

- 性腺ホルモンの低下は精液所見が悪化する原因となるので、ホルモン検査を施行します。男性不妊症の原因としては1%と低頻度です。

- 男性不妊関連遺伝子検査

- AZFという遺伝子領域の欠失が高度乏精子症、無精子症を引き起こすことが知られています。男児に遺伝する可能性もあることから、該当する患者様には遺伝子検査をします。

- 精子精密検査(DFI・ORP)

- これまでの一般的な精液検査では精液の量や運動している精子の数はわかっても、質の部分はわかりませんでした。近年、損傷したDNAをもつ精子の割合を調べる検査(DFI)や、精液中の精子にダメージを与える酸化ストレスの強さを測る検査(ORP)が開発され、精液の質の評価が可能となっています。ORPが高いことは損傷したDNAを持つ精子が増える(DFIが高くなる)ことにつながり、DFIが高い場合、受精率が低くなり流産率は高くなるといわれています。

-

- ② 卵巣予備能検査 AMH(抗ミュラー管ホルモン)検査

-

自分の卵巣に残っている卵子の数の目安を測定するための血液検査です。

卵巣内の卵子のもと(前胞状卵胞・胞状卵胞)から分泌される抗ミュラー管ホルモン(AMH)を測定し、今後発育する可能性のある卵子の数を推測します。原始卵胞は、女性がお母さんのおなかの中にいる胎児期に作られ、その後増えることはなく、加齢とともに減少していきます。同じ年齢でも遺伝的な要因や病気の影響などにより、それぞれに卵子の数は異なります。自分の卵子の状態を知ることで、結婚・出産・キャリアなど将来の人生設計に役立てることができ、体外受精で採卵する数の目安や薬剤投与方法・投与量の決定の参考となり適切な治療を受けられます。ご参考:【卵子成長のプロセス】

- 原始卵胞

- 一次卵胞・

二次卵胞 - 前胞状卵胞・胞状卵胞分泌ホルモン量を

測定 - 成熟卵胞

-

卵子

-

- ③ 抗精子抗体検査

-

抗精子抗体は、免疫系が誤って精子を異物とみなして攻撃する免疫反応のことで、精子不動化抗体とも呼ばれます。男性または女性のどちらにも抗精子抗体ができてしまう可能性があります。

女性の場合、精子と頸管粘液の適合性を調べるフーナーテストやMKテストで頸管粘液内に運動精子が認められない場合に本検査が実施されます(自費検査)。血液検査となり、血中抗体価の値により治療方針を決定します。高値の場合は体外受精をおすすめします。

-

- ④ 子宮鏡検査

-

子宮鏡検査は、子宮内部の状態を直接観察するための検査です。細いカメラ(子宮鏡)を子宮内に挿入し、生理食塩水を流しながら、子宮の形状、子宮内膜の状態、ポリープや筋腫などの異常がないかを確認します。この検査により、子宮内部の異常を詳細に診断することが可能となり、治療方針を決定する際の重要な情報を提供します。検査は通常、短時間で完了し、大きな痛みは伴いませんが、少しの不快感を感じることがあります。

-

- ⑤ 腹腔鏡検査

-

下腹部を3~5mm程度、3か所切開して、胃カメラのような腹腔鏡をお腹の中に入れて、子宮、卵管、卵巣および骨盤内の状態を観察する検査です。一般検査では見つけることができない異常を見つけて、最も適切な治療法を決めることができます。1泊2日の入院が必要です。卵管や卵巣の周囲の癒着や子宮内膜症などの異常が見つかった場合は、同時に治療も行います。

対象

- 卵管や卵巣の周囲に癒着が疑われる場合

- 卵管がつまりかけている場合

- 子宮内膜症が疑われる場合

- 一般検査では不妊症の原因が見つからない場合

4~5年以上の長期不妊症の方は、一般検査に引き続いて行うことが望ましい検査です。

山王病院の不妊治療

- 全科をバランスよくそろえた

総合的な病院だからできる

内視鏡治療を含めた

全ての因子に対応した治療 - 山王病院の不妊治療は、全科をバランスよくそろえた総合的な病院としての強みを生かしています。

特に、子宮筋腫など不妊の原因となる疾患がある場合、内視鏡治療による包括的なアプローチが可能です。このような治療は、専門的な知識と技術を要するため、当院の経験豊富な医師によって精密に行われます。

さらに、タイミング法、体外受精、人工授精など、他のクリニックで提供される一般的な不妊治療も当院で行うことができます。

これにより、患者様一人ひとりの状況に合わせた最適な治療プランを提供しています。

タイミング法

タイミング法は超音波や基礎体温、LH(黄体形成ホルモン)測定により排卵日を推定し性交を促す指導法です。両側の卵管閉塞や重度の乏精子症・無精子症がない場合には適応となります。

人工授精(配偶者間人工授精)

性交後検査で異常がある場合や性交障害の場合におすすめします。排卵日に調整した精子を子宮内にカテーテルで注入します。排卵日を推定するために超音波検査が必要となります。排卵誘発剤を併用することもあります。

体外受精

体外受精のステップ

- 卵巣刺激

- 採卵

- 体外受精

顕微授精 - 胚培養

胚凍結 - 胚移植

卵子を体外に取り出し、受精させ、受精卵を子宮内に戻す方法です。卵管への卵子のピックアップ障害などが疑われる場合におすすめします。

- 卵巣刺激

- 妊娠率を上げるため、複数の卵子を一度に採取する必要があり、排卵誘発剤を使用します。

- 採卵

- 採卵時には麻酔科専門医による静脈麻酔(ほぼ眠った状態)で痛みを極力抑えて採卵します。採取した卵子はタイムラプスインキュベーターで管理し、培養庫から取り出さず、24時間管理可能です。

- 受精

- 通常、1個の精子が卵子内に侵入すると、数時間後に卵子、精子のそれぞれ染色体(遺伝情報)が膜で覆われた2個の核が形成されます。2個の核が確認できた場合は正常受精、3個以上確認できた場合は異常受精、確認できない場合は不受精と判定されます。

- 胚培養・胚凍結

- 培養期間は3日(初期胚)または5~6日(胚盤胞)の選択が可能で、SEET培養や新鮮胚移植に対応しています。

- 胚移植

- 適切なタイミングで凍結した受精卵(胚)は次周期に適切なタイミングで子宮内に戻します。

顕微授精(ICSI)

精子数や運動性が不十分で通常の体外受精(卵子の周囲に精子を泳がせて受精させる方法)が実施できない場合や通常の体外受精で受精卵が得られなかった場合に選択される方法です。精子を極細径のピペットを用いて卵子内に注入します。当院では従来法より卵子へのストレスを軽減できるピエゾICSIを採用しています。

また当院は先進医療に認定されている「ヒアルロン酸を用いた生理学的精子選択術(PICSI)」や「膜構造を用いた生理学的精子選択術(Zymot)」を実施できる登録施設となっています(2024年1月現在)。

ヒアルロン酸を用いた生理学的精子選択術(PICSI)

一般的な顕微授精(ICSI)では、形態や運動性が良好と判定された精子を用いています。PICSIでは、成熟精子(DNAにダメージがない、もしくはダメージが少ない精子)がヒアルロン酸に付着する特徴を生かして選別することができます。PICSIを使用することで受精卵の品質や発育が向上し、胚発生を改善できるとの報告がされています。

膜構造を用いた生理学的精子選択術(Zymot)

採取された精液中には、雑菌なども含まれているため、精液を遠心分離することで精子を取り出し治療に用いています。しかし遠心分離では強い重力がかかるため、精子にダメージを与えてしまう場合があります。Zymotでは精液を遠心分離せずに、形態や運動性が良好な精子しか通過できないフィルターを使用して選別することで、ダメージを与えることなく良好な精子を回収することができます。

精巣からの精子回収(TESE)

精巣における造精能が不十分であったり、精子の通路が障害されていたりすると、射出精液中に精子が認められません。このような場合には、泌尿器科医と連携して精巣から直接精子を回収して顕微授精(ICSI)を行います。

また、適応があるケースでは、顕微鏡下で精巣を拡大観察しつつ、正常な精子を特定して採取を行うmicrodissection TESE(MDTESE)も併せて行っています。MDTESEは、特に精子の数が非常に少ない、または通常のTESEで精子を見つけるのがむずかしい場合に有用です。また、局所麻酔で実施でき、手術による体の負担が比較的軽いのが特長です。当院では通常1泊2日で行っています。

内視鏡手術

不妊治療の検査・治療中には、子宮筋腫や卵巣嚢腫(腫瘍の一種)などが見つかることがあります。さらに、最近増加している子宮内膜症も、骨盤腔内の癒着を高率に引き起こして不妊症の一因となります。これらの疾患に対しては、ただ単に人工授精や体外受精などを繰り返しても、必ずしも有効であるとはいえません。手術によって筋腫や嚢腫を摘出したり、癒着を解消したりすることが必要です。この際に威力を発揮するのが内視鏡手術です。従来であれば開腹して行わなければなりませんでしたが、最小限のサイズの術創で同様の手術を行えます。入院期間も短くて済み、早期の社会復帰も可能です。

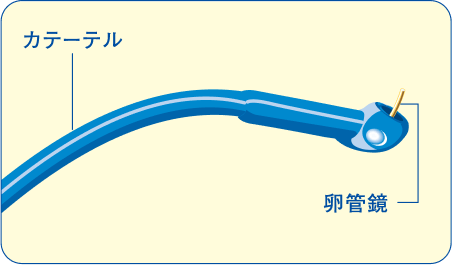

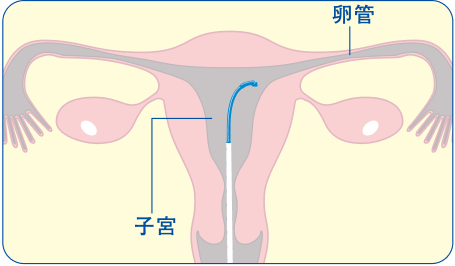

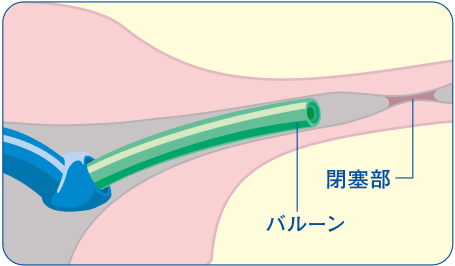

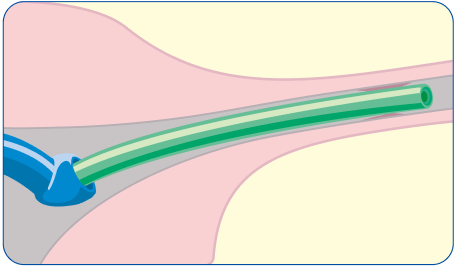

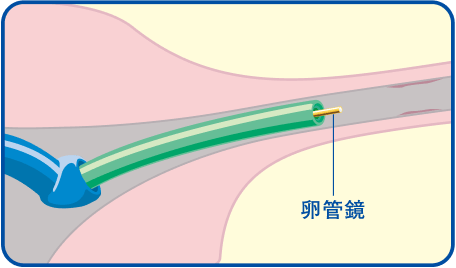

卵管鏡下卵管形成術(FT)

卵管鏡下卵管形成術は、卵管通過障害が原因である卵管性不妊の方が対象であり、子宮に近い場所に卵管閉塞(閉じている)や狭窄(狭くなっている)ことが確認された場合におすすめします。

卵管の閉塞(閉じている)、狭窄(狭くなっている)部位を膣から挿入したFTカテーテルのバルーンで広げてゆき卵管を開通させるものです。同時に卵管鏡で卵管内を観察します。入院期間は1泊2日で、入院当日に手術、翌日退院となります。

精子、胚の通路としての卵管機能が回復しても、受精、胚発育の場としての卵管機能が不良と考えられる所見があれば、自然妊娠を待たずに高度生殖補助医療(体外受精)をおすすめすることがあります。

また、卵管留水腫を含む病気がある場合は卵管造影や超音波検査結果をもとに、ご相談の上、手術の計画を進めます。

手術の時期・・・月経終了から排卵日までの子宮内膜の薄い期間に行います。

手術室で全身麻酔下に子宮鏡を併用し、卵管口から卵管内に確実にFTカテーテルおよび卵管鏡を挿入し、卵管形成術を行います(腹腔鏡を併用して卵管周囲の癒着の剥離や卵管采形成等も可能です)。

-

01治療器具は、内視鏡(卵管鏡)を内蔵した細い管(カテーテル)です。 -

02カテーテルを膣から子宮へと挿入し、卵管に近づけます。 -

03カテーテルの風船(バルーン)を膨らませて、卵管の中へバルーンを進めます。 -

04詰まっていたり、狭くなっている部分を拡げます。 -

05最後に、通過障害が改善したことを卵管鏡で確認します。

メリットGood points

- 保険適用の治療

- 卵管の再開通率は90~95%であり、妊娠率は約25~30%で体外受精の成績に匹敵

- 上記のうち、術後1年間での妊娠が95%

- 術後1年間は自然妊娠での治療をめざせる

デメリットBad points

- 卵管が回復しても手術後1年で30%程度卵管の再閉塞が生じる

- 腹腔鏡下での手術にともなう一般的な合併症として出血や感染

- 閉塞が強く開通が困難な場合、卵管に穴があくことがある(通常は特に処置は必要なく経過観察)

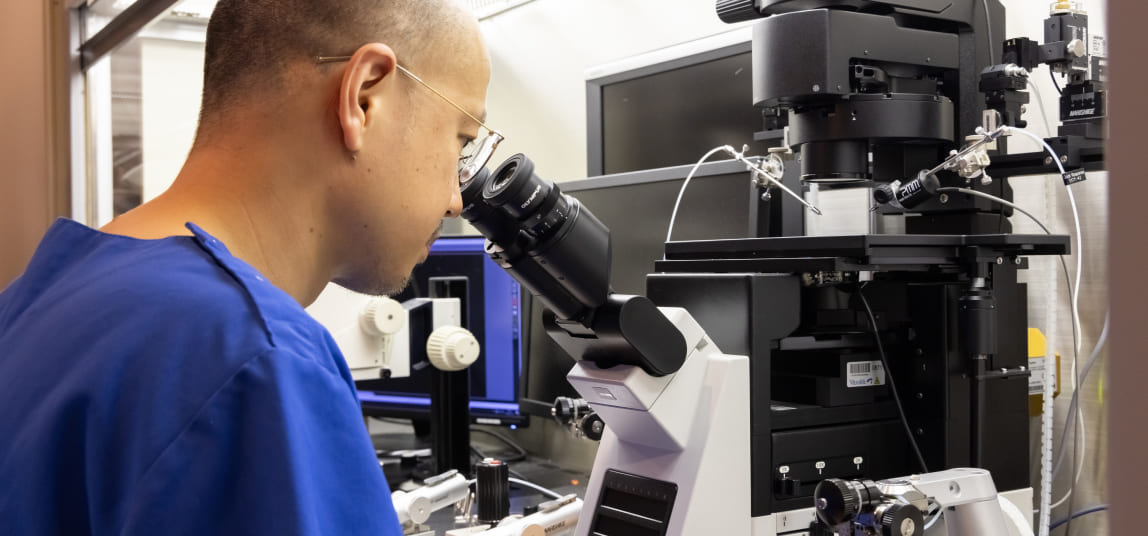

培養室

不妊治療では、エンブリオロジスト(胚培養士)の技術力、培養環境が治療成功の鍵を握ることが知られています。採卵された卵子が受精に成功すると、その受精卵は培養室の培養器(インキュベーター)で育てられます。胚培養士が胚の成長をじっくり観察し、最も適した胚を選んで移植します。胚培養士がしっかり評価して良い胚を選ぶことで、子宮に着床しやすくなり、妊娠の可能性が高まります。当院では最高水準の治療をご提供するためにスタッフ育成、培養環境などの体制整備に注力しています。また患者様からお預かりした卵子、精子を安心して任せていただけるよう、病院全体の安全対策にも取り組んでおります。

スタッフ

日本生殖補助医療標準化機関のガイドラインに記載されている在籍人数を満たす9名のエンブリオロジストが勤務しております。責任者スタッフは日本臨床エンブリオロジスト学会の理事、国際医療福祉大学大学院の胚培養士養成コースの講師を務めており(医療福祉学研究科 保健医療学専攻 生殖補助医療胚培養分野)、他施設のエンブリオロジストへ技術指導等を行う指導者としても活躍しています。(2024年1月現在)

技術力

責任者の指導の下、院内基準を満たした高い技術力と倫理観を持ったスタッフが培養業務を行っております。また外部団体の認定資格を持ったエンブリオロジストを中心に、タイムラプス撮像法による受精卵・胚培養(タイムラプスインキュベーター)、ヒアルロン酸を用いた生理学的精子選択術(PICSI)をはじめとした先進医療技術を提供しています(2024年1月現在)。

着床前遺伝子診断(PGT)、卵子凍結などの新しい技術についても施設基準を満たしておりますので、安心してお任せください。

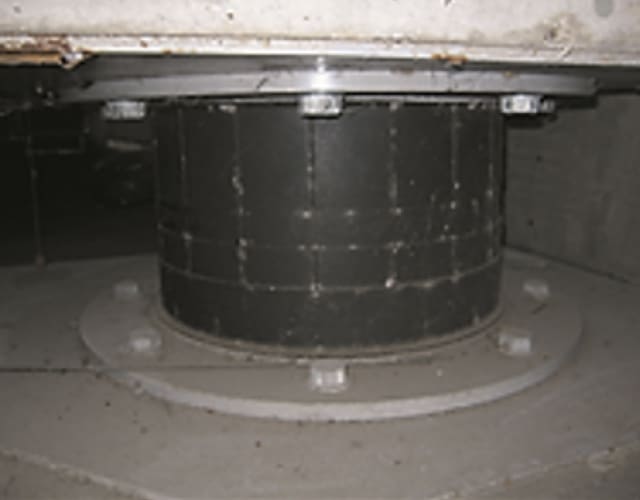

培養環境

卵子と精子は体内で出会い、細胞分裂を繰り返しながら子宮への着床をめざします。体外受精の治療では、その一部をサポートするために、培養器内の温度、酸素、二酸化炭素を調整し、体内に近い快適な環境を再現する必要があります。当院では毎朝、各値を専用機器で測定するのはもちろんのこと、夜間に値が変化した場合、スタッフに連絡が入るシステムを導入しています。24時間、365日、お預かりした卵子、精子を大切に見守り続けています。

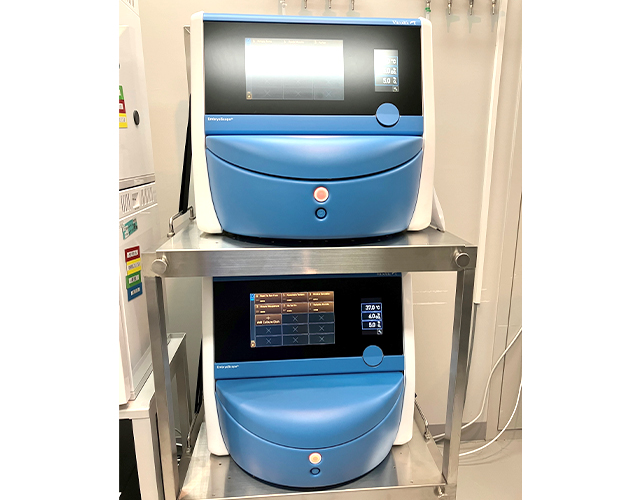

胚(受精卵)用培養器(タイムラプスインキュベーター)について

胚(受精卵)にとって、空気中の環境はストレスとなるため、胚(受精卵)は体内の快適な環境を再現した培養器でお預かりしています。

当院が導入しているAI搭載型タイムラプスインキュベーター(EmbryoScope+)は内蔵されたカメラにより10分間隔で撮影できるため、胚を外気に触れさせてストレスを与えてしまうことなく、安全な環境のまま発育状況を漏れなく観察することができます。

- EmbryoScope+の特長

-

- AIにより胚の妊娠期待値を算出

EmbryoScope+では、世界中から妊娠に至った胚の発育データを集めて開発されたAIが、妊娠期待値(スコア)を算出します(iDAScore v2.0)。このスコアと経験豊富なエンブリオロジストが行った形態評価を組合せることで、より精度が高い評価ができるとの報告がされています。それにより、より妊娠しやすい胚を選択できる可能性が高まることが期待されます。 - 共培養による胚発育の促進(パラクライン効果)

従来のEmbryoScopeでは培養液(ドロップ)に1個の胚しか培養できませんでしたが、EmbryoScope+では最大8個の胚を同時に培養できます。隣接する胚が分泌する因子が、互いの細胞の分裂や成長に好影響を与える「パラクライン効果」と呼ばれる効果が知られており、一緒に培養することでよい効果を得られる可能性があります。 - 安定した培養環境の提供

EmbryoScope+のシャーレは小さな出入口で設計されており、外部からの影響を最小限に抑えます。これにより、温度や二酸化炭素濃度、酸素濃度を安定させることができ、胚が安心して成長できる環境を提供します。 - シャーレのバーコード管理

胚の入ったシャーレには患者様を認識するためのバーコードが貼られています。バーコードをEmbryoScope+が読み取ることで、シャーレの収納管理を行います。シャーレを出し入れする際の取り違えを防ぐことができるため、これまで以上に安全にお預かりすることができます。

- AIにより胚の妊娠期待値を算出

院内設備

当院の実績

治療の実績

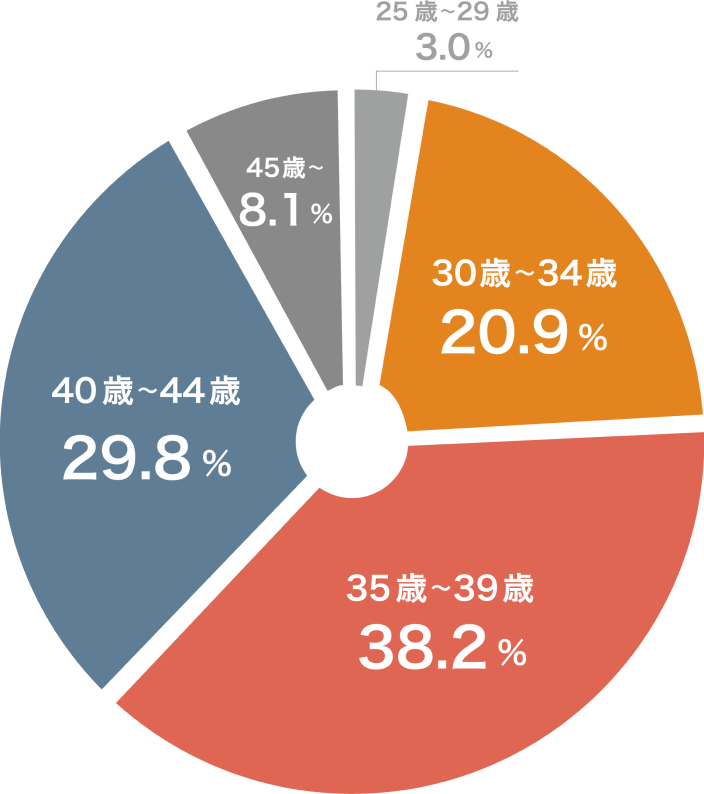

人工授精患者様の年齢割合

| 25~29歳 | 3.0% |

|---|---|

| 30~34歳 | 20.9% |

| 35~39歳 | 38.2% |

| 40~44歳 | 29.8% |

| 45歳~ | 8.1% |

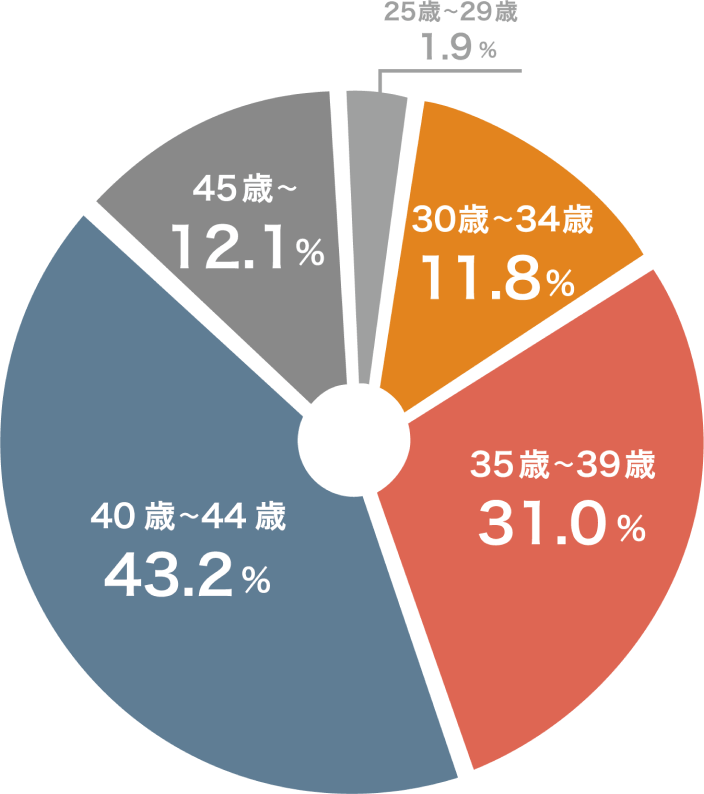

体外受精患者様の年齢割合

| 25~29歳 | 1.9% |

|---|---|

| 30~34歳 | 11.8% |

| 35~39歳 | 31.0% |

| 40~44歳 | 43.2% |

| 45歳~ | 12.1% |

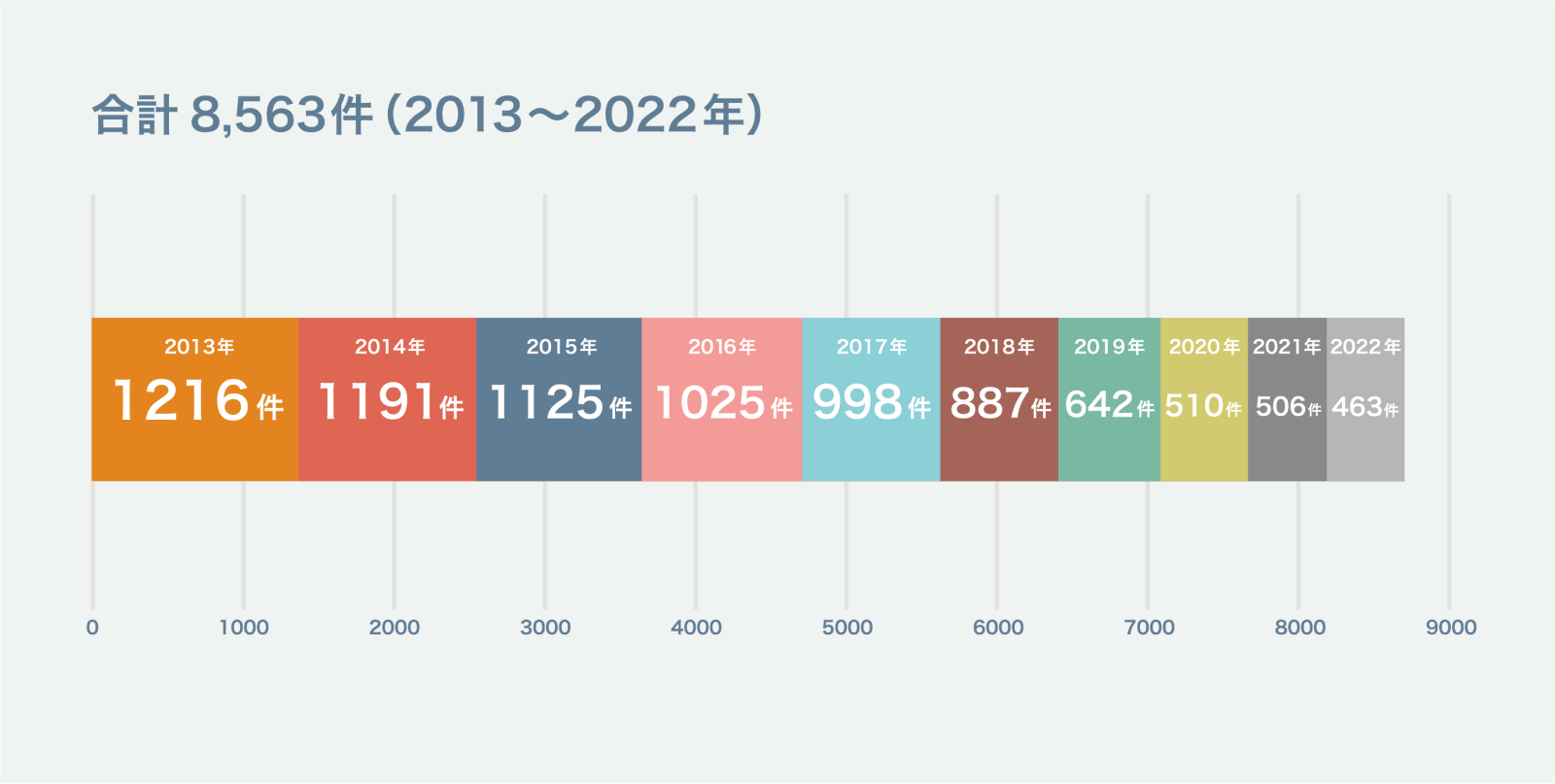

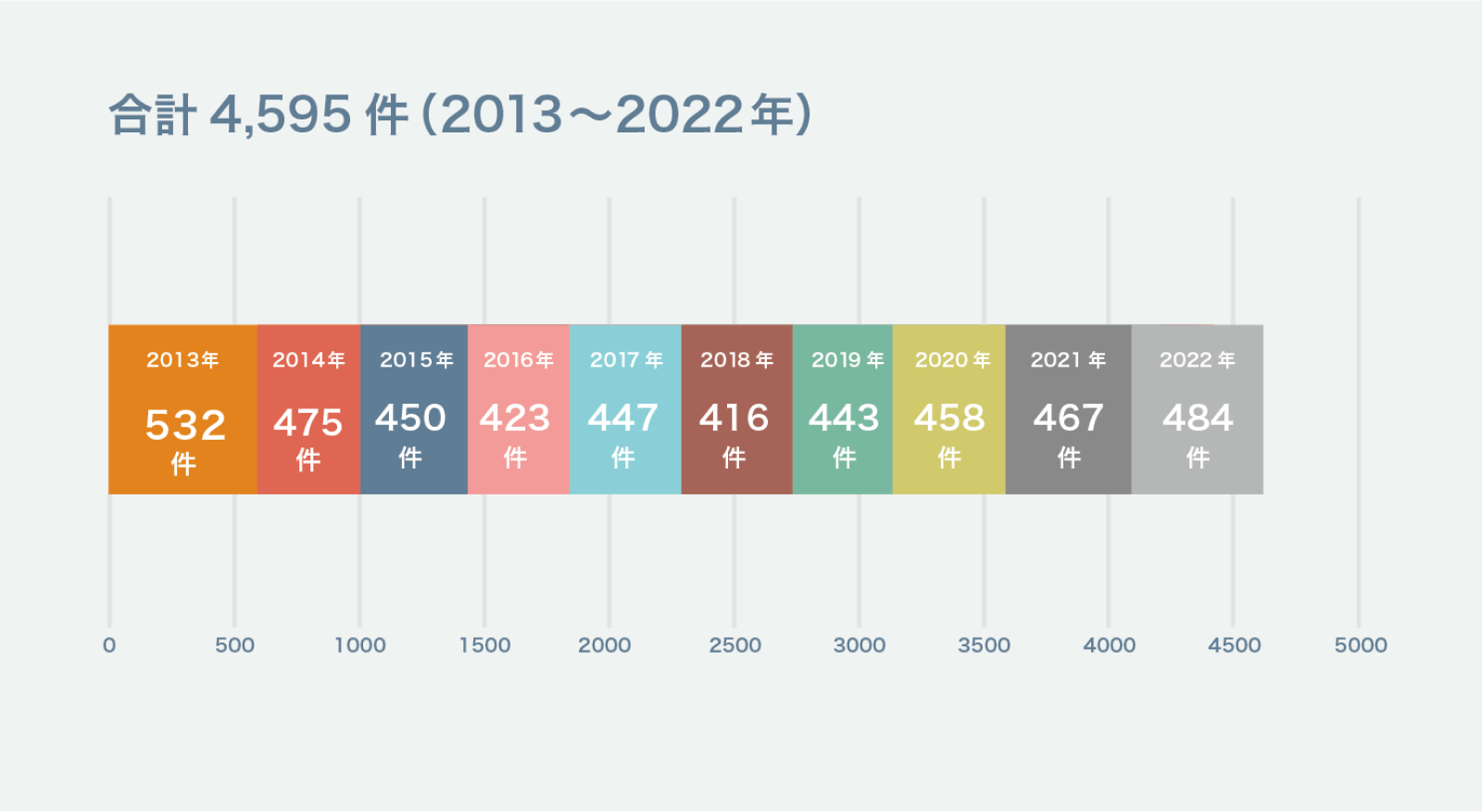

人工授精件数

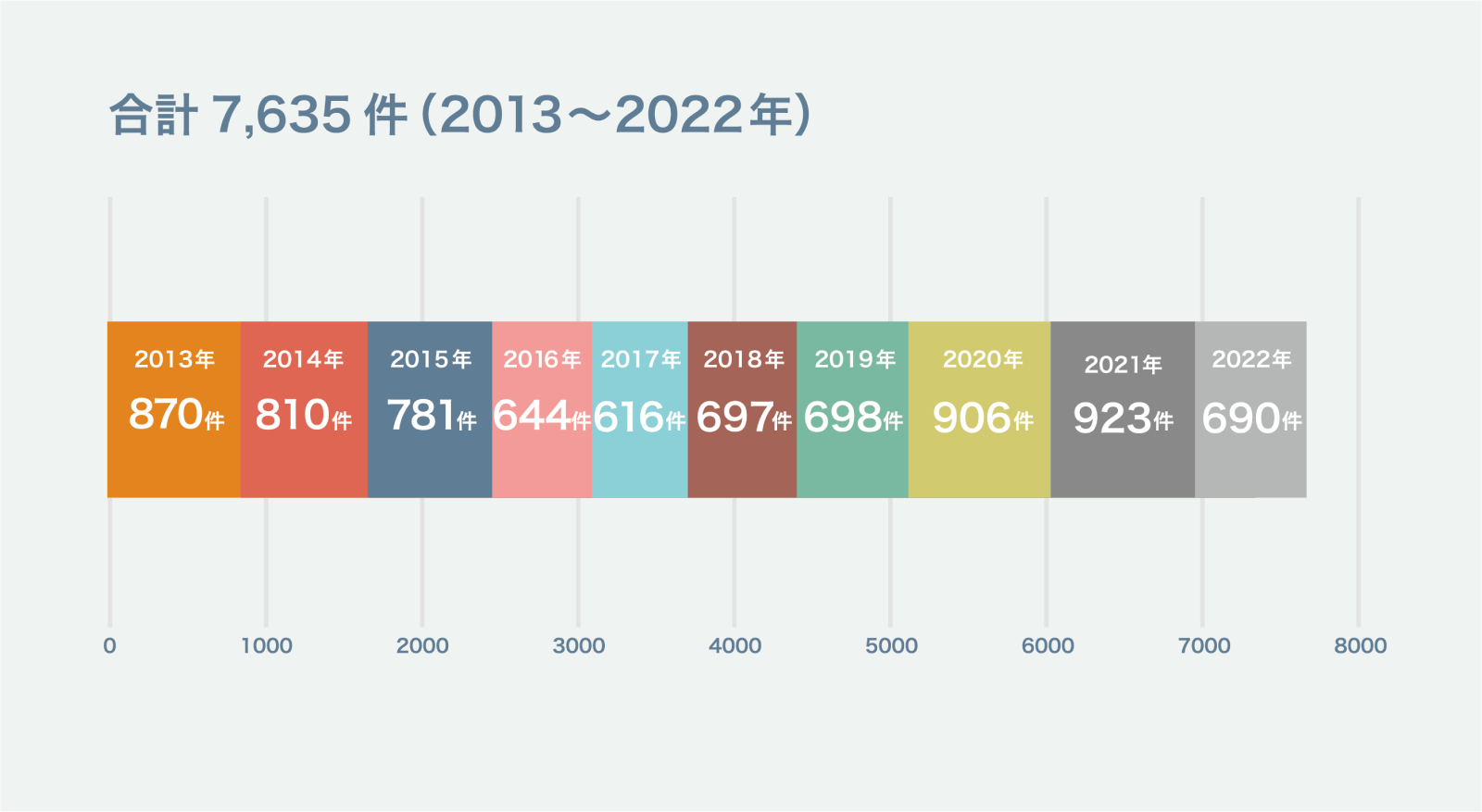

採卵件数

移植件数

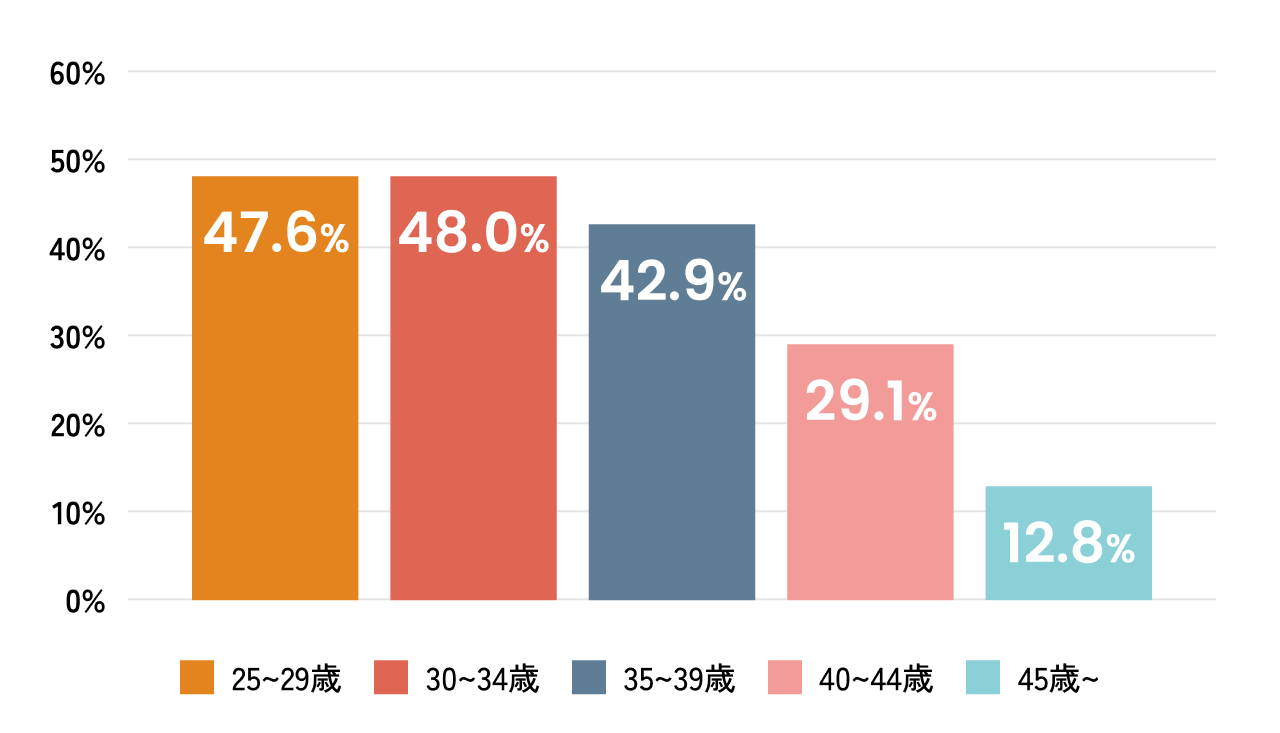

当院患者様 体外受精・顕微授精の妊娠率(胚盤胞移植)

| 25~29歳 | 47.6% |

|---|---|

| 30~34歳 | 48.0% |

| 35~39歳 | 42.9% |

| 40~44歳 | 29.1% |

| 45歳~49歳 | 12.8% |

不妊症手術実績

| 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 腹腔鏡手術(子宮内膜症) | 43 | 49 | 43 | 44 | 66 |

| 腹腔鏡手術(子宮筋腫) | 52 | 71 | 66 | 87 | 83 |

| 腹腔鏡手術(その他) | 43 | 76 | 55 | 86 | 101 |

| 子宮鏡手術 | 129 | 103 | 86 | 73 | 87 |

| 卵管鏡下卵管形成術(FT) | 7 | 4 | 3 | 4 | 6 |

| 標準精巣内精子回収術(c-TESE) | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 |

よくある質問

-

- Q1自分は不妊症かも?というセルフチェックはありますか?

-

以下項目に当てはまる方は、不妊症の可能性があります。

- 結婚し妊娠を望んで、1年が経過したが妊娠しない

- 生理不順がある

- 生理痛がひどい

- 月経血量が多い、生理周期が短い

- 不正出血がある

- 年齢が35歳を超えている(高齢)

- 婦人科を今まで一度も受診したことがない

- 婦人科検診、ガン検診を一度も受けたことがない

- 基礎体温を知らない

- 安全日、排卵日を知らない

- セックスレス(生理中を除き、週1回程度もない)

- 女性側では不妊検査は問題ないが、男性側の問題かもしれない

- 過去に性病になったことがある

-

- Q2不妊症の治療にはどのような方法がありますか?

-

不妊症の治療方法は、原因によって異なります。排卵誘発剤による治療、人工授精、体外受精(IVF)、顕微授精(ICSI)などが一般的です。

-

- Q3不妊症治療はどれくらいの期間が必要ですか?

-

治療期間は個人差が大きく、原因や選択する治療法によって異なります。一般的には数か月から数年かかることが多いですが、治療に対する反応や進展によっては、期間が長くなることもあります。定期的な検査と医師の指導に従うことが重要です。

-

- Q4不妊治療を行う上で病院の選び方はありますか?

-

不妊治療を行う病院選びは大切です。重要なのは、多様な治療法に対応できる病院かどうかです。排卵誘発剤による治療、人工授精、体外受精(IVF)、顕微授精(ICSI)など、幅広い治療オプションを提供している病院を選ぶことが望ましいです。また、医師やスタッフの経験豊富さ、カウンセリングの質、設備の充実度も重要なポイントです。治療法だけでなく、サポート体制や病院の雰囲気も自分たちに合っているかを考慮することが大切です。